Beispiele für Kunst und Kirche

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Kunst und Kirche:

- Segenskirche in Frankfurt-Griesheim mit frischem Geist

- Evangelische Johanneskirche in Gießen: Mit Jesus in einem Boot

- Altäre als Kraftorte: Zwei Arbeiten von Meide Büdel

- Nikolaikirche Alzey: Eine Kugel als Christussymbol

- Oppenheim: Ein Engel für die Stille

- Evangelischer Campus Heinrichstraße in Darmstadt

- Friederike Walters Altarbild in der Versöhnungskirche Rüsselsheim

- Mogendorf: Glaskunst zur Erinnerung und Versöhnung

- Textilkunst in der evangelischen Kirche Schwanheim

- Textilkunst, Altar und Gerät in Erbes-Büdesheim

- Klanginstallation in der Stadtkirche Groß-Gerau

- Zeichen des Friedens: Die Glocke in Ober-Mockstadt

Die Segenskirche in Frankfurt-Griesheim mit frischem Geist

Die Segenskirche in Frankfurt Griesheim ist mit der jüngsten Renovierung (2020) lichter und leichter geworden – auch dank der mobilen Bestuhlung. Ohne die unnötig gewordene Empore können die außergewöhnlichen Nachkriegsfenster (Entwurf: Hermann Goepfert) endlich wieder die volle Wirkung entfalten.

Der Glaskünstler und Bildhauer Bernhard Huber (Esslingen) hat die Linienführung der Fenster in abstrakten Wandtafeln aus sehr feinem Beton fortgeführt. So verbindet sich der Bereich der Gemeinde unten mit den Fenstern oben.

Auch Altar, Predigtstelle und Taufe stammen aus dem Atelier des Esslinger Künstlers. Jedes dieser Stücke aus Holz und brüniertem Messing spielt auf eigene Weise mit dem Licht und wird dadurch in seiner liturgischen Bedeutung gehoben.

Die Apsis hat Huber mit verschlungenen Bändern belebt. Die Bänder sind teils gemalt und teils im Relief ausgearbeitet. Es wirkt, als würde ein frischer Wind im Raum sichtbar werden. In der Mitte dieser Bänder spiegelt eine Auflage aus Blattgold das Licht aus jedem Blickwinkel anders. In der kirchlichen Bildtradition wird Gold als eine Farbe für die göttliche Sphäre genutzt – im Unterschied zum Blau des irdischen Firmaments. Die goldene Mitte in der Apsis der Segenskirche wirkt fragmentarisch, wie ein Durchbruch. Und tatsächlich öffnet die Lichtwirkung der Goldfläche den Raum in die Tiefe. Es ist, als käme der Himmel näher und mit ihm ein Geistwind, der die Menschen bewegt.

Weiteres Bild:

- Apsisgestaltung im Detail (© Bernhard Huber, Esslingen, Foto: Zentrum Verkündigung der EKHN) (JPG)

Evangelische Johanneskirche Gießen: Mit Jesus in einem Boot

Wer die Gießener Johanneskirche betritt, wird durch das riesige Altarkreuz angelockt. Es schimmert fast schon immateriell zwischen dem Altar und den bunten Nachkriegsfenstern (E. Klonk und E. J. Klonk).

Beim Kreuz dachte der Bildhauer Georg Hüter (Hösbach) zunächst an eine Antenne. Denn wie eine Antenne dazu verhilft, Energie in eine Botschaft umzuwandeln, empfangen wir durch Christus den göttlichen Geist.

Hüter hat den neuen Altarraum im Jahr 2016 mit allen Hauptstücken samt barrierefreier Rampe konzipiert. Für den Altar hat er die Kalksteinblöcke des Vorgängeraltares genutzt. Die Form ähnelt jetzt einem Schiff. Und so bekommt das Kreuz eine weitere Bedeutung. Es wird zum Mast.

Mit bildnerischen Mitteln erinnert der Künstler an die Geschichte von der Sturmstillung (Mk 4,35-41): Jesus schlief im Heck des Fischerbootes, bevor er geweckt wurde, um das Unwetter zu beruhigen. Dort, wo man sich den schlafenden Jesus vorstellen könnte, liegt eine rechteckige Kupferplatte im Altar. Die Form spielt auf das Kopfkissen an, das sich auf manchen Gemälden zur biblischen Geschichte findet. Hier deckt das „Kopfkissen“ eine Mulde für die Taufschale ab.

Beim Abendmahl oder bei einer Taufe versammeln sich die Gläubigen um diesen Altar, der ihnen auf seine Weise die frohe Botschaft vermittelt: Im Sturm des Lebens ist Jesus die spirituelle Quelle unseres Lebens, Vermittler göttlicher Energie und der Ruhepol für das Schiff, das sich Gemeinde nennt.

Weitere Bilder (© Kunstwerk: Georg Hüter, Hösbach; Foto: Andreas Koscharte, Frankfurt):

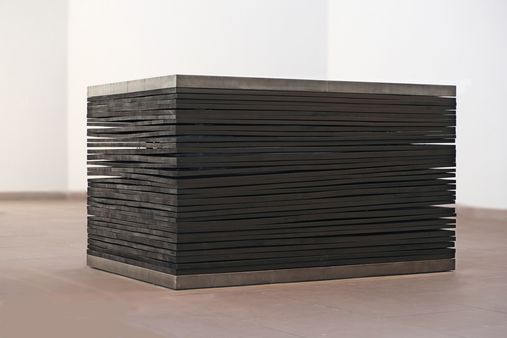

Altäre als Kraftorte: Zwei Arbeiten von Meide Büdel

Die Nürnberger Bildhauerin Meide Büdel arbeitet am liebsten mit Holz und Stahl. Für den Altar in der Groß-Gerauer Stadtkirche hat sie die beiden Materialien auf überraschende Weise kombiniert: zwei schwere Stahlblöcke oben und unten, in der Mitte geschwärzte Holzplatten, die sich bei ihrer Trocknung verworfen haben. Nun sieht es so aus, als würden sich die Hölzer mit einer unsichtbaren inneren Kraft gegen die stählerne Altarmensa aufwölben und sie hochheben. Für die Betrachtenden kommt das tonnenschwere Metall ins Schweben.

In der Kreuzkirche des Frankfurter Ortsteils Preungesheim besteht der Altar nur aus brüniertem Stahl. Aber auch hier scheinen innere Kräfte an ihm zu wirken. Das eine Ende der Mensa ist leicht angehoben. Die Form sieht aus, als sei sie jäh aufgesprungen. Darüber schwebt von der Decke hängend ein großes, glänzendes Stahlkreuz. Der erste Gedanke des Kirchenvorstandes: Der Altar ist das offene Grab aus dem Osterevangelium – und das Kreuz ist der Auferstandene!

Vom ästhetischen Standpunkt aus betrachtet könnten sich diese Kunstwerke auch als freie plastische Arbeiten in einer Galerie oder einem Museum behaupten. In den beiden Kirchen aber machen sie die liturgische Mitte zu einem Kraftort.

Weitere Bilder:

- Altar, Taufbecken und Kanzel in Groß-Gerau (© Werk: Meide Büdel, Nürnberg; Foto: Michael Mayer, Trebur. (Glaskunst im Hintergrund: © Elke Pfaffmann, 2009) (JPG)

- Kreuz in Preungesheim (© Werk: Meide Büdel, Nürnberg; Foto: Zentrum Verkündigung der EKHN. (Wandmalerei im Hintergrund: Otto Linnemann, 1947)) (JPG)

© Werk: Meide Büdel, Nürnberg; Foto: Michael Mayer, Trebur. (Glaskunst im Hintergrund: © Elke Pfaffmann, 2009)

Nikolaikirche Alzey: Eine Kugel als Christussymbol

Die neuen Hauptstücke für die evangelische Nikolaikirche zu Alzey schuf der Bildhauer Ulrich Hochmann (Puchheim, Oberbayern). Er wählte dafür das Sedimentgestein „Nagelfluh“. Dieser Stein zeigt eine bewegte geologische Geschichte. Was sind wir Menschen angesichts der Zeitalter, die sich in diesem Gebilde darstellen? Ein Hauch von Ewigkeit und das Gefühl für Vergänglichkeit vereinen sich im Blick auf dieses Material.

Im Altar scheint Licht aus dem Hintergrund durch das hineingeschnittene Kreuz. Es verwandelt den ausgehöhlten Stein, der an das leere Grab Jesu erinnert, in ein Zeichen der Auferstehung.

Im neuen Chorraum hat der Künstler ein besonderes Christussymbol platziert: Eine durchlöcherte Kugel aus Stein. Sie schließt den Raum künstlerisch ab. Sie dient auch als Meditationsobjekt für Besuchende oder als liturgische Mitte für eine Gruppe.

In der christlichen Bildtradition ist die Kugel ein Symbol für die Schöpfung oder für das offene Grab. Ulrich Hochmann geht noch einen Schritt weiter. Wenn es dunkel wird, erscheint dank einer speziellen Leuchte an der Kirchendecke eine Lichtreflexion in einer Höhlung der Kugel. Der Stein symbolisiert das Irdisch-Menschliche, das Licht steht für das Himmlisch-Göttliche. Beides zusammen macht die „zwei Naturen“ Christi anschaulich: wahrer Mensch und wahrer Gott.

Weitere Bilder (© Ulrich Hochmann, Puchheim; Foto: Zentrum Verkündigung der EKHN):

Oppenheim: Ein Engel für die Stille

Zweihundert kleine Modelle des Engels wurden an spendenwillige Menschen verkauft, um den Guss des großen Bronzeengels zu finanzieren. Nun steht sein geflügelter Torso in der Seitenkapelle der Oppenheimer Katharinenkirche. Mit geschmackvoll schlichten Sitzbänken und der Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden lädt die Kapelle zur individuellen Einkehr, zu Stille und Gebet ein.

Der mehr als menschengroße Engel, den die ortsansässige Künstlerin Carmen Stahlschmidt geschaffen hat, vereint schwebende Leichtigkeit und erdgebundene Schwere. Die strukturreiche Oberfläche erinnert an die Flüchtigkeit der Engel, von denen in der Bibel die Rede ist, aber auch an ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen: Als Flamme, als Wolke, als Mensch in langen Gewändern. Engel lassen sich nicht auf eine Gestalt festlegen.

So sind auch die Sichtweisen verschieden: Die einen sehen eine aufstrebende Körperhaltung mit den Flügeln nach hinten gestreckt. Die anderen sehen die zur Ecke gewandte Seite als Vorderseite. Aus ihrer Sicht neigt sich der Engel über etwas und hält die Flügel schützend ausgestreckt. Wer den Engel eingehend betrachtet, kann vielleicht auch erleben, wie die Perspektive sich wandelt.

In jedem Fall aber besitzt dieser Engel eine starke Präsenz. Er braucht keinen sichtbaren Kopf, um mit den Menschen in Beziehung zu treten, die zum Beten in die Kapelle kommen. Er nimmt ihre Gefühle auf. Und wo vielleicht die Worte fehlen, schenkt die Kunst den Gefühlen eine vorübergehende Gestalt.

Weiteres Bild:

- Detailaufnahme des Engels (© Werk: Carmen Stahlschmidt, Oppenheim; Foto: Magdalena Schäffer, Oppenheim) (JPG)

Evangelischer Campus Heinrichstraße in Darmstadt

Roger Rigorth ist international bekannt für große Skulpturen, für Plastiken, die dastehen wie aus dem Boden gewachsen. Oder sie hängen wie Früchte an Bäumen – groß wie Baumhäuser. Vor seinen Werken fühlen sich die Menschen wie Ameisen oder wie Bienen angesichts einer Samenkapsel oder einer Blüte. Roger Rigorth spielt mit Größenverhältnissen und mit der Fantasie.

Sein Kunstwerk im Darmstädter Süd-Osten steht auf dem Platz vor dem Gebäude der EKHN-Zentren Seelsorge und Bildung und den Räumen der örtlichen Gemeinde. Rigorth nennt dieses Gebilde aus Holz, Stahl und Flechtwerk eine „Dreiflügelstele“. Was für eine Botschaft hat diese Stele? Nicht nur eine, das ist jedenfalls sicher. Eben das ist ja auch eine Eigenschaft von Kunst. Denn „Kunstwerke, die der Betrachtung und dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine“, sagte schon Theodor W. Adorno (Ästhetische Theorie, S. 184.). Kunst macht, dass wir nicht so schnell mit dem Denken fertig werden. Es bleibt ein Überschuss des Sinnlichen.

Darum lässt sich so vieles in dieser Stele sehen: Eine Art Mast mit Segeln - Segel, die ihrerseits an Flügel oder Blätter erinnern. Das Flechtwerk lässt an Pflanzen denken. Dieser Eindruck wird von der schlanken Form des hölzernen Mastes und der Metallmanschette verstärkt. Denn die Kombination sieht aus wie ein Pflanzenstängel mit Keimblättern. Die Gedanken zum Kunstwerk geraten damit in einen poetischen Widerstreit. Denn offenbar bildet die Stele keine Pflanze ab. Dazu ist sie zu sehr ein technisches Konstrukt. Diese Tatsache wird nicht verheimlicht. Im Gegenteil: Wir sehen Schrauben und Streben. Eben das lässt der Fantasie freien Raum.

Oder sind diese Blattgebilde vielleicht Flügel? Ein Engel würde zu einem kirchlichen Gebäude durchaus passen. Und tatsächlich sind auch die Engel aus der Bibel recht sonderbare Gestalten. Es sind sogar welche dabei, die an technische Geräte erinnern, die sogenannten Ophanim, die aus Rädern bestehen (Hes 1,15-21). Räder sehen wir hier nicht. Aber vielleicht ist diese Stele eine neue Art Techno-Engel – wer weiß?

Die Fantasie darf weiter springen: Die geflochtenen Flügel-Blätter strecken sich nach oben. Sie wölben sich wie eine hohle Hand. Eine Geste. Ein Fingerzeig in den Himmel. Eine hohle Hand, die sich dem Gebäude zuwendet als wolle sie Menschen darin segnen.

So spielt Roger Rigorth mit den Augen und Gedanken der Betrachtenden. Für einen kirchlichen Ort ist das sehr angemessen. Denn die Gebäude der Gemeinde und der Landeskirche an diesem Ort stehen für den Kontakt mit Gott. Dieser Kontakt ist etwas Lebendiges, das immer wieder neue Gestalt findet. Solange die Welt besteht, werden Menschen neue Kunst schaffen: neue Geschichten erzählen, neue Musik spielen und neue Bilder schaffen. Diese Lebendigkeit ist ein potenzieller Erfahrungsort für Gott, für den Geist, der Leben schafft.

Friederike Walters Altarbild in der Versöhnungskirche Rüsselheim

„… aber bei dir ist Licht“

Die Rüsselsheimer Versöhnungskirche ist der gottesdienstliche Mittelpunkt der hiesigen Bonhoeffer-Gemeinde. In ihr befindet sich mit fast 3 mal 7 Metern das größte zeitgenössische Altarbild der EKHN. Das dreiteilige Ölgemälde wurde 2021 von Friederike Walter (Frankfurt) geschaffen. Es bildet einen imaginären Lichtraum in der frisch renovierten 60er-Jahre-Kirche. Inspiriert vom Namenspatron der Gemeinde hat die Künstlerin eine Verszeile von Dietrich Bonhoeffer in goldenen Lettern an die gegenüberliegende Wand schreiben lassen: „… aber bei dir ist Licht“.

Dieser Lichtraum sprengt die natürlichen Sehgewohnheiten. Was wie eine Wand aussieht, löst sich bei längerem Hinsehen in einen tiefen Farbraum auf. Die hellen Flächen erscheinen in einem Moment wie Lichtöffnungen, im nächsten wie feste Objekte. Wo wir etwas Materielles erwarten, löst es sich in einen Nebel aus Farbe und Licht auf. Vorne und Hinten tauschen mit einem Blinzeln ihre Plätze.

Dieser Bildraum ist weder in Größe noch Zeit greifbar. Im Kontext einer Kirche wird das zum Symbol für das Ewige und die Unendlichkeit. Nach der biblischen Tradition ist „Raum“ ein Name Gottes – auf Hebräisch „Ha-Makom“. Die Bibel spricht auch von Gott als Licht, das Menschen mit Liebe erfüllt. Raum und Licht sind nicht mit Händen greifbar, aber wirklich da. Und obwohl da keine Personen im Bild sind, empfinden viele bei der Betrachtung eine Präsenz, die ihnen begegnet, sie spiegelt.

Mit der Zahl Drei, die das Bild strukturiert, spielt die Künstlerin außerdem auf die Trinität an: Drei Erscheinungen desselben Lichtes kommen aus einer einzigen Quelle, aus einem Raum jenseits der Dinge und ihrer Begrenzungen. So wird die Dreieinigkeit räumlich interpretiert. Das Geheimnis bleibt.

© Werk: Friederike Walter / VG Bild-Kunst, Bonn 2023; Foto: Dirk Räppold / dirk.raeppold.com

Mogendorf: Glaskunst zur Erinnerung und Versöhnung

Mogendorf im Westerwald hat eine junge Kirche mit bewegter Geschichte. Das heutige Gebäude steht auf den Grundmauern der ehemaligen Synagoge, die im Krieg durch eine Fliegerbombe stark beschädigt worden war. In der Nachkriegszeit hat die evangelische Gemeinde das Grundstück käuflich erworben und sich beim Kirchenbau am früheren jüdischen Bethaus orientiert.

Noch heute betrauert die Dorfgemeinschaft die gewaltsame Verschleppung der jüdischen Familien aus dem Ort. Um die Erinnerung zu wahren, entstand die Idee, einen Wettbewerb für die Gestaltung der Fenster auszuschreiben. Der Glaskünstler Jürgen Derow entwickelte eine überzeugende Lösung mit acht Motiven aus der hebräischen Bibel (Schöpfung, Arche Noah, Abraham, brennender Dornbusch, der Zug Israels durchs rote Meer, Mose, David, Jeremia).

Aus denkmalschützerischen Gründen konzentrieren sich die Glasbilder auf den unteren Bereich der Fenster. Die Transparenz bringt aber auch einen reizvollen Effekt: Die Bildmotive verbinden sich mit der Außenwelt. So kann etwa beim „brennenden Dornbusch“ der Eindruck entstehen, als läge der biblische Ort der Gottesbegegnung mitten im Dorf.

Zur Einweihung der neuen Fenster im Jahr 2018 hat die jüdische Gemeinde in Koblenz einen Vertreter entsandt, der einen Segen aus der hebräischen Liturgie gesungen hat. Mit Gebet und Segen hat die Kunst ihren Anteil auf dem Weg der Versöhnung.

Übrigens: Eine Pfingstpredigt zum Bild des „brennenden Dornbuschs“ findet sich in unserem Materialbuch 130 „Kunstimpuls II“.

Weiteres Bild:

- Motivausschnitt "Mose" aus einem Zyklus von acht Fenstern (© Werk und Foto: Lukas Derow, Stuttgart) (JPG)

Textilkunst in der Evangelischen Kirche Schwanheim

Die evangelische Kirche in Schwanheim bei Bensheim hat zwischen 2021 und 2022 neue Antependien (dt.: Vorhänger) für Kanzel und Altar bekommen. Den Anlass gab das zweihundertjährige Jubiläum der denkmalgeschützten Moller-Kirche. Die Entwürfe für die Antependien stammen aus dem Atelier des Künstlers Jürgen Drewer aus Nettetal in Nordrhein-Westfalen. Ausgeführt wurden die Kunstwerke durch Marie-Luise Frey-Jansen und Anke Bläß in der Textilwerkstatt am Elisabethenstift in Darmstadt. Jedes Stück ist ein Unikat in Form und Technik.

Wie ein langes Banner hängt das Antependium von der Kanzel herab. Zwischendrin lässt ein Stück Gaze den Blick auf das schöne „Alpha – Omega“ am Kanzelkorb frei. Am Altar setzt sich das Kunstwerk mit einem entsprechenden Band fort. Optisch bilden beide Teile eine Einheit. Vorher litt der Raumeindruck darunter, dass ausgerechnet der liturgische Mittelpunkt der Kirche ziemlich trüb aussah – als würde der Altar in einem dunklen Lock hocken. Jetzt geht eine große Strahlkraft von den Textilien aus. Das Band aus zwei Teilen hebt den Blick nach oben zu einem Buntglasfenster über der Kanzel. Alle sind sich einig, dass die ursprünglich geplante neue Beleuchtung gar nicht mehr nötig ist, um den Ort der Liturgie in neues Licht zu tauchen.

Die textilen Kunstwerke sind ein Fest für die Sinne aus starken Farb- und Materialkontrasten. Das rote Banner sieht durch die weißen Spuren und die goldene Stickerei richtig feurig aus. Seitlich bricht die Form aus. Das lässt an die Flammenzungen aus der Pfingstgeschichte denken oder auch an Engelsflügel. In der langgestreckten Form erinnert das Kunstwerk an die Feuersäule, die den Israeliten bei Nacht den Weg durch die Wüste geleuchtet hat. Im Denken der Bibel ist diese Säule aus Feuer und Rauch ein Engel. Und gleichzeitig ist dieser Engel das Kleid, in das Gott sich einhüllt.

Jede liturgische Farbe verwandelt Jürgen Drewer in eine eigene Art von textiler Plastik mit vielschichtigen Bedeutungen. Das Grüne lässt an Natur und Wasserläufe denken, aber auch an das Symbol des Weges. Das violette Antependium besteht aus Alltagstextilien, die zu einem Patchwork verbunden wurden. Die Botschaft: Alle Bruchstücke unseres Lebens sind in Gott aufgehoben. Was Gott daraus macht, ist edel und schön. Durch Jesus Christus macht uns Gott zu Königskindern, denn Violett ist die Farbe der Könige.

Weitere Bilder (© Kunst: Jürgen Drewer (Nettetal), Foto: Dirk Räppold):

Textilkunst, Altar und Gerät in Erbes-Büdesheim

Die evangelische Kirche im rheinhessischen Erbes-Büdesheim wurde bei der jüngsten Renovierung (2021-2023) mit neue Prinzipalstücken und Kanzelparamenten ausgestattet.

Der Eichenholz-Altar von Bruno Sievering-Tornow aus Rodenbach bei Hanau erinnert mit seiner robusten Tischform an die reformierte Tradition des Ortes. Das asymmetrische Design antwortet auf die seitlich verschobene Blickachse, die einer Familiengruft im Mittelgang geschuldet ist. Mit dem neuen Altar erscheinen die Raumachsen wieder im Lot. Auch die neuen Leuchter, das Kreuz, das Lesepult und die Bibelablage stammen aus dem Atelier des bekannten Rodenbacher Silberschmieds.

Die neuen Kanzelantependien in allen liturgischen Farben wurden in der Darmstädter Textilwerkstatt am Elisabethenstift hergestellt. Das Doppelgewebe aus Seide – ein sogenanntes Doubleface Textil – schimmert wie ein Schmetterlingsflügel. Durch eingearbeitete Metallfäden erhält es einen besonderen Glanz. Abgesehen vom eingestickten Kreuz kommen diese Antependien ohne weitere Symbolik aus. Materialverarbeitung und Farben stehen für sich. Auch bei Gegenlicht ist die Wirkung der leuchtkräftigen Textilien eindrucksvoll. Sie rücken die Kanzel neu in den Blick und lassen sie mit dem Altartisch als konzeptionelle Einheit erscheinen.

Kanzelantependien in Violett, Weiß, Rot und Grün:

- Entwurf und Ausführung: Marie-Luise Frey, Textilwerkstatt am Elisabethenstift Darmstadt gGmbH in Kooperation mit Weberei Siebörger

- Größe: jeweils 111 x 40 cm

- Technik: Handgewebe/Doppelgewebe, Nähtechnik, Stickerei

- Material: Reine Seide, Baumwolle, Reinleinen, Metallgarne

Klanginstallation in der Stadtkirche Groß-Gerau

Die direkt nach dem Krieg gegossene Vaterunser-Glocke für die evangelische Stadtkirche in Groß-Gerau fand nach dem Wiederaufbau des kriegszerstörten Gebäudes keinen Platz im neuen Geläut. Sie wird seit 2020 stattdessen im Innenraum unter einer Empore als Teil einer Klang-Kunstinstallation genutzt. Konzipiert und umgesetzt wurde diese Idee von der Nürnberger Bildhauerin Meide Büdel.

Gäste der offenen Kirche können mit einem beiliegenden Klöppel die Glocke anschlagen. Der Schall bringt das Wasser in dem quadratischen Becken darunter in sichtbare Schwingung. Der angenehme Klang und die geheimnisvolle Wasserbewegung dienen als Hilfsmittel für die Meditation und das persönliche Gebet.

Die Glocke lässt sich in diesem neuen Kontext als symbolische Himmelskuppel deuten, das Wasserbecken als Darstellung der „vier Enden“ der Erde und des Meeres. Der Klang, der das Wasser bewegt, lässt an den Geist Gottes denken, der bei der Schöpfung über dem Wasser des Urmeeres schwebte (1 Mose 1,2) und bis heute unsere Welt belebt und erhält.

Klanginstallation Tondatei (Meide Büdel, 2020) (MP4)

Zeichen des Friedens: Die Glocke in Ober-Mockstadt

Die Gemeinde Ober-Mockstadt zwischen Friedberg und Büdingen hat das Geläut ihrer Kirche im Jahr 2019 um eine neue Glocke ergänzt und sie dafür künstlerisch aufwändig gestalten lassen.

Barbara Bux, Grafikerin und Bildhauerin aus Frankfurt, wurde gebeten, sich eine Glockenzier zum Thema Frieden auszudenken. Ihre Idee: Ein Tuch, das sich wie zufällig vom Wind daher geweht, um die Glocke wickelt. Darauf zu lesen ist das Wort für „Frieden“ in vielen Sprachen.

Was wie ein leichtes Textil aussieht, wurde von der Künstlerin aus Wachs modelliert, auf die Gussform übertragen und dann samt Glocke aus einem Guss hergestellt. Die Gießerei Rincker in Sinn stand mit dieser außergewöhnlichen Arbeit vor einer großen Herausforderung, die sie meisterlich umgesetzt hat.

Die sehens- und hörenswerte Glocke hatte vor der Installation im Kirchturm sogar einen Auftritt in der Hessenschau. Und eine weihnachtliche Bildpredigt zu Lukas 2,14 mit dem Motiv der Ober-Mockstädter Friedensglocke findet sich in unserem Materialbuch 134 „Weihnachten ist Ansichtssache“.

Weiteres Bild:

- Friedensglocke der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-Mockstadt, 2019 (Guss: Rincker Glocken- und Kunstgießerei GmbH & Co, Sinn; Glockenzier: © Barbara Bux, Frankfurt am Main) (JPG)